ロンドンに渡ったDYGLの現在地。

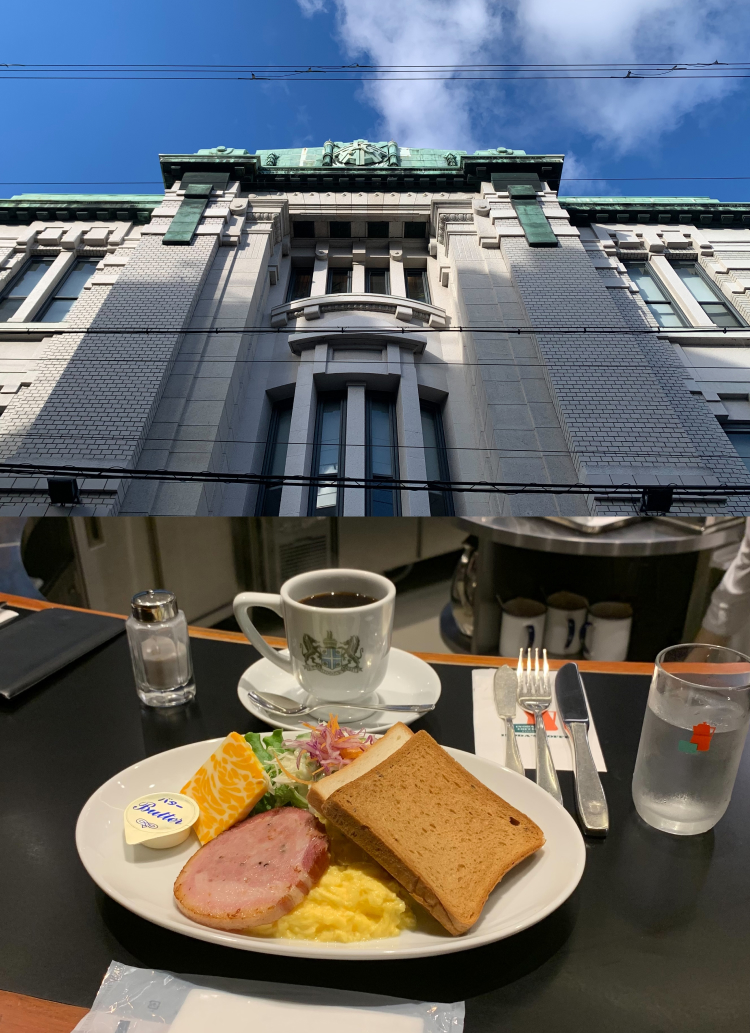

From far away.

ロンドンに渡ったDYGLの現在地。

2019.08.27

デビューアルバム『Say Goodbye to Memory Den』のリリース時に

DYGLをインタビューしたのが約2年前。

その後制作拠点をロンドンに移した彼らが、紆余曲折を経て

2ndアルバム『SONGS OF INNOCENCE & EXPERIENCE』を完成させました。

本人たちがはっきりと「難産だった」と語る最新作の裏側を語っていただきます。

Photo_Shono Inoue

斬新なエネルギーが生まれていた60年代や70年代の感覚を捉え直してみた。

- ー前作からかなり時間が…。昨年の春に2ndアルバムをリリース予定でしたが、確かそれを一旦バラされたように記憶しています。

- 秋山信樹(vo/g、以下秋山):そうでしたね。

- ー当時から今日まで、2ndアルバムに対してしたためていた思いやヴィジョンがあったなら聞かせて下さい。

- 秋山:バンドを組んでから1stをリリースするまでじっくり5年かかったので、それと比べると今回の製作期間だった2年はかなり短くなってはいるのですが(笑)、かなり葛藤しながら制作に向き合ったので感覚としてはかなり長かったですね。1stアルバムをリリースしたばかりの頃にはツアーがどのくらいハードワークなのかということを全く知らず、その合間でどのくらい自分たちが制作に頭を切り替えられるのか、いまいち把握できてなかった気がします。そうしたスケジュールの忙しさと合わせて、アルバムのテーマやコンセプトも当初メンバー間でまとまっておらず、バンドとしては大きな課題でした。そういう状況のなかでレコーディングスタジオも押さえ、着々と準備をしていたのですが、レコーディング直前になってまだ十分準備できていないとそれぞれ感じていることがわかって。最初に言い出してくれたのは加地でしたね。それが去年の春頃の話で、その後色々メンバーと話し合ってマネージメントチームにも無理を言って制作を延期させてもらいました。モチベーション的にもお金的にもかなり打撃ではありましたが、あのとききちんと感覚や考えをお互い確認して、一旦製作時期を延ばせたことは良かったと思ってます。そのまま制作を続けていても何か作れたと思いますが、今回仕上がった作品より散らかった感じの内容になっていたかもしれません。そんな変遷がありつつ、バンド活動全体を見直すことになって。一度立ち止まることで見えることは沢山ありました。そこまでは全てが流れで進んでしまっているような感覚になっていて、自分たちで活動をコントロールしきれていないなと。ツアーとなると数ヶ月前にライブハウスを押さえたりしないとなので、ある程度はスケジュールを早く打たないと仕方ない部分もあるのですが、それでもぼくとしてはレールに沿って活動するのではなく、バンドとしてのフットワークの軽さや、純粋な創作への好奇心を共有しながら活動したかった。ただ実際それはスケジュールだけの問題ではなく、ぼくら自身のビジョンや感覚のやりとりにも煮えきらない感じがあって、きちんと話し合いたいなと。延期したことで海外に移住する話も改めてのぼってきました。個人的には海外に早く拠点を移したかったし、それがバンドとしての目標の一つという前提があると思っていたのですが、実はバンドとしてなんとなく海外行きの話を避けようとしているというか、常に海外行きに待ったをかけているような空気に気付いて。そのなんとなくもやもやとした空気に我慢できなくなっていた。ツアーや、リリースに際したインタビューや、目の前にあることは全力でやっていましたが、結局はその先にあるものに向かっている感覚をバンドとして共有できていないとダメだなと。そこで制作を延期したとき、メンバーそれぞれと話し合いました。あの延期があってよかったと思います。混乱したまま、ただ時間が過ぎていくのはよくない。そのきっかけで、このまま曖昧な状態が続くのは嫌だと伝え、拠点をロンドンに移す話を本格的に動かそうと話し合いました。それぞれ海外に行くことに興味はあったと思うのですが、海外に行きたい人、行きたいけど住む気はない人、そこまで意義があまり見出せない人と、それぞれだいぶ温度差があるんだなと。でももちろん生活環境を変えるのは簡単なことじゃないし、もちろん個人としてどう感じるかは色々あると思う。だからこそ、何となく曖昧なままで立ち止まるより、話し合う必要があったんです。延期をきっかけに海外行きに踏み切れたので結果的にはよかったと思う。そこから一年のロンドン滞在を経て、改めて住む場所が変わると音楽の聞こえ方も変わったりして、おもしろかったです。色々なライブを見に行ったり、あるいはライブをしたり、現地で受け入れられている音楽やそうじゃない音楽、その土地で聴くと聴こえ方が変わる音楽、いろんな視点を見て、改めて自分たちが作りたい音楽について本当に深く考えた。そうやってようやく向き合えたアルバム制作でした。セカンドアルバムの壁とはよく言いますが、ぼくらにもその壁は大きかったですね。とはいえ、メンバーの嗜好や色合いなんかも前作よりだいぶ混ざり合って、音楽的にさまざまな色のあるタペストリーのような作品にできたかなと思います。1stアルバムと比べると、少し落ち着いた質感になったと思いますが。前作は曲の下書きだけでなく細かいフレーズなんかもぼくが作って、それをメンバーが演奏しながら調整していくという制作過程でしたが、2ndはぼくが作ったデモ音源を噛み砕いてく段階からみんなにシェアして、曲の成長過程を共同作業として見直しながら作れた。実際そういう細かいやりとりをすると意見が割れたり、やりたい、やりたくないの感覚がぶつかったりと難航するシーンも多く、そんなわけで今作はかなり難産でしたね。だからいまは作品が出来上がってとにかくホッとしてます。ついこの間までぼくらだけのパーソナルだった楽曲や歌詞が、いまではぼくらの手を離れて多くの人が聴いてくれている状況に改めて驚いています。

- ー前作よりもメンバー全員が全体的に作品に深く携わったと?

- 秋山:そうですね。とくにアレンジメントに関してはメンバーで話あって作り込んでいきました。

- ー作品に対する思いとしては? 曲を作った秋山君にはあらかじめ今作のコンセプトはあったのでしょうか?

- 秋山:とにかく最初はデモ音源をたくさん作りました。30曲くらいだったかな。それを一度みんなで部屋に集まって洗いざらい聴いてみて。それぞれがデモを聴いてどう感じたのか、これなら自分の色を出せる、出せないなど、いまみんながどういう音楽的な気分で、あるいはそのデモに対してどういう反応が返ってくるのかに興味があって。誰かがやりたくても他の誰かはそうでもない、みたいなことは何度もあったので、意見をそれぞれ細かく聞けておもしろい反面、人が何人か集まって一つのものを作る難しさを改めて感じるシーンも多々ありました。散々話し合って、最終的にこの曲だったら自分のテイストも出せるし、DYGLのスタイルとして向き合えそうだとそれぞれが感じるものに絞っていった。だから今回は、1stと比べるとぼくひとりが引っ張ったという感じではなかったです。自分ひとりでは見えない視点が色々発見できたりして、今回のアルバムが持ってる質感はそれぞれの感覚が混ざり合って生まれた部分も大きいと思います。実際ぼくらは割と音楽的にお互い似てると思われてますけど、それぞれの嗜好や感覚って結構違うんですよ。当たり前ですけど。すごく似ているけどすごく違う。前作ではその感じを余り出せてなかったと思うし、彼らの感覚にはまた自分とは別の色合いや匂いみたいなものがあって、それがただ隠れているままでは勿体無いなと思いました。ぼくはぼくで個人的に表現したいものはいつもハッキリありますが、完全に自分の脳みその再現なら本当にソロでいいし、バンドとしての浪漫を追うことの限界に、せっかくならこのセカンドで挑戦したかった。すごく難しかったしハードな作業でしたが、そうやって議論しながら制作を進めたことで今作がここまで形になったと思う。話し合いをして絞られた曲を見直したときに、60年代や70年代的な”オーガニック”な感じがあるね、という話になり。ケミカルないま風のポップスの匂いがしない、味付けがいくらでもできそうな状態だったのでそれをオーガニックと言っていたんだと思いますが。元々60sの音楽はそれぞれ好きでしたし、それで改めてその時代の気に入った曲のプレイリストなんかを作りながら当時の音楽を聴いているうちに、その音楽の先にある人や時代のエネルギーみたいなものにも改めて心惹かれて。調べても調べても無限にバンドが出てくるんですよね。あの時代って、すでに本当にバンドが多いし、いまと比べたら生活にも音楽にも制約がある分、逆にそのなかですごく自由に輝いているように見えて。今回のアルバム製作中Beatlesの名前は当たり前のように常に話題にあがりましたが、The RemainsやCreation, The Kinksなんかもずっと聴いていましたね。当時の音楽を聴いていると、若者の無鉄砲で、かつおもしろいことをしてやろうという悪戯っぽい好奇心にあふれていた時代の空気が迫ってきて、なんだか変ですが羨ましいなという気分にさえなりました。だから音だけじゃなく、そういうエネルギーもまた自分たちなりに再解釈してみたいなと。歌詞のテーマは直接関係ないと思うのですが、音楽的なアプローチに関しては、そういうやりとりがありました。

- ー秋山君の歌詞におけるテーマはまた後で聞くとして、すごく民主主義でバンドらしく作ったアルバムだと?

- 秋山:完全に仕事を四分割しようとか、他3人がそう言うなら自分も従おうとか、そういう緩さは個人的には持っていなかったと思います。できるだけ色んなアイディアを全員から引き出そうとはしましたが、レコーディングでもミックスでも、納得できないところはギリギリまでこれじゃダメだと粘ったので、何度もみんなを困らせたかもしれません。確かに民主主義的な部分もあったのかもしれませんが、ひとり明確な意見を持っている人がいたらそれが通るということもよくありました。

- 下中:1stアルバムは4人が学生の頃に始まって、流れるままにできたと思うんです。その勢いがなくなって、もう一度エンジンをかけようというときに、どうかけたらいいのかわからないまま、どんどん製作が進んでいった。正直未だにわかっていないところもあって。今回は良いものが完成したとは思いますが、これは3rd、4thに繋がる過程なのかなと。個人的には未だに4人でどうやっていけばいいのか正解が見えていない状況です。

- 加地洋太郎(b、以下加地):今作に関してあまり俯瞰して見れてない感じがありますね。

- ー急にレコーディングすることになったんですか?

- 秋山:レコーディングのスケジュール自体はある程度前から決めてありましたが、話し合っていた候補曲を確定させたり、実際演奏できるまでのアレンジに落とし込んだり、そういうレコーディング前の最終準備にかなり手がかかってしまって。まじのギリギリでした。数日前になってプリプロが完成していないというときには、これは本当に間に合うのかという感じでしたが、最後は一気に集中して、作曲、編曲、細かいアレンジ、それぞれもう気合いで間に合わせるという感じで。いま考えても奇跡的だったと思います。

- 加地:今回はスケジュールとの兼ね合いがなくはないところはあって。最初にテーマを決めて、その通りにできたらいいなという話があったので、60sを目指してやるのかなと途中までは思っていましたが、それも若干しっくりこないところがあったり。完璧にテーマに添ってやっていったというよりは、そのなかで自分たちから出てきたアイディアやイメージを期限も含めどこまでやれるかという、そういう試みもあったようにいまは感じていますね。

- ー60sということですがそれはサウンド面についてですか? それとも精神的な部分でしょうか?

- 秋山:どちらかといえばサウンド面での影響が大きかったと思いますが、そのうち精神面、時代のエネルギーといった面にも改めて惹かれました。時代が進めば進むほど音楽のジャンルや住み分けは細分化していったように思うのですが、あの時代はもっと人々の好きなものや注目するものが集中していて、その分民衆のエネルギーが大きな力として働いていたのかなと。ミュージシャン自身の求心力も、非常に強いですよね。時代のアイコンとしての存在も圧倒的で、ジョン・レノン、ボブ・ディラン、ジミ・ヘンドリックスがいて、デヴィッド・ボウイも活動を始めていた。ニーナ・シモンがいて、ジム・モリソンもいて、ルーリードもいる。すごい時代だったんだなと思います。いまはインターネットのおかげで、あるいは単純に時間の流れで音楽やその他カルチャーのアーカイブも増えていって、それぞれの趣味や嗜好は細分化している。それはそれでおもしろい時代だと思うのですが、大勢の人が一つのロックバンドに熱狂して、そしてそのバンドが出るテレビ番組を国中、あるいは世界中の人が釘付けになって見ているというような、人々の注目が集中して生まれる社会現象のようなエネルギーは、あの時代独特だなと。音楽を聴いて、あるいは色々な動画を見たり文章を読んだりして、改めてすごい時代だったんだなと感じました。そういう荒削りで、好奇心と想像力に溢れた時代の空気感みたいなものは、自分の制作にも落とし込みたい感覚です。

- ー多様化しないシンプルなものをと。

- 秋山:60sの音をあえて参照したのはそういう視点もありました。

拠点をロンドンにしたことで、日本の良い面も見えてきた。

- ー当時はまだ居住はせず出向いていたロンドンに、それを機に正式に居を構えました。環境的にもいろいろ変化があったと思うのですが、ロンドンで4人で生活を初めようと思った理由と実際住んでみて感じた良い部分とそうでない部分についても聞かせて下さい。

- 秋山:いちばんは、シンプルにイギリスで生まれてきた音楽が素晴らしいこと。そして、イギリスで評価される他国のアーティストも、いつもおもしろい音楽が多いこと。そして、それは恐らく音楽が受け入れられる土壌がいいからだろうと。人間は環境の影響というものをどうしても受けると思います。自分の周りには誰がいるか、どういうものに普段囲まれているのか、という無意識のレベルで、日頃何に触れて過ごしているかは自分の考え方や価値観に影響していると思う。実際、音楽的な文化や歴史があるところからは、アーティストやクリエイターになる人も多く排出されますが、やはり身近にあるものは自分もやってみようと自然に思えるし、刺激になるアイディアも多く、それをサポートする環境もある。海外に行くというと大げさに聞こえるかもしれませんが、例えば地方で生まれた人が東京に出るというのは普通によくあると思うし、海外と国内をわける必要もないのかなと。自分たちがいまおもしろいと思えるのが福岡なら福岡でもよかったし、バンコクならバンコクでもよかった。あるいは東京でも。ですが、音楽的なハブとしての街のエネルギーと、他にも世界中から大勢のアーティストが集まっているという意味で、ぼくらにとっていまはロンドンが特別な場所だったんだと思います。仕事であっても創作活動であっても、自分にとっていいと思える場所と環境を見つけ、そして選ぶこと。そしてそのための努力をすることは大切だと思う。別にそれが特別なこととも思われたくないし、当たり前のこととして、誰しも自分の才能や情熱がいちばん育つ場所を選ぶことが自然になるべきだと思う。もちろん自分が東京で育ったことも自分の価値観に影響があると思いますし、それによって得られた機会もあると思うので、東京で育ったことにも感謝しています。よく考えるのですが、音楽的な文化のある場所で生まれ育っていたら素晴らしい音楽家になったはずの、見逃された才能も世の中にはあるかもな、と想像することがある。あるいは紛争地域で難民生活を余儀なくされている子とか、色々な理由で見逃されてる才能のなかには、巡り合わせ次第では世界を動かすくらいの才能もまだ隠れているかもしれないし、見落とされてきたのかもしれない。だから、自分の才能や可能性に気づいて、そしてチャンスがあるなら、それをいちばん成長させられる環境を選ぶのもとても大切なことだと思う。それがひとりで田舎にこもって集中して制作した方が合う人もいるかもしれないし、大都会が合う人もいるだろうし、何処でも関係なくものを作れる人もいると思う。そこは色々だと思うのですが、ぼくはロンドンで生まれた音楽を聴いたときのメロディの鮮やかさや尖ったビート、あるいはあえて洗練されすぎていない生意気な精神性みたいなものに、10代の頃から自分の感覚と共鳴しているのを感じていた。もちろんそれだって一つにくくることはできず、アメリカやフランスのインディーロック、あるいは日本の歌謡曲、どの音楽にも必ずおもしろいと思えるフレーズやアプローチはあって、そのどれも好きなのですが、音楽的な土壌という意味では少なくともいまはロンドンにいたいと思いました。東京でも暫く活動してきましたし、新天地を求めていたのかもしれません。

- ー外から見たロンドンと実際住んでみたロンドンではいかがでした?

- 秋山:実際住んでみて、思ったより苦労したと言えたらお決まりだと思うのですが、個人的には向こうで過ごしているときの居心地が良すぎて、これで良いのかというくらい楽しかったですね(笑)。街なのに自然もたくさんあって気持ちが良かったです。終バスもないし。自分としては2000年代のザ・ヴューやザ・リヴァティーンズなど、その時代のUK ROCKが好きだったことから音楽への興味が始まっているので、いざ行ってみるとあのときのムードがある程度過去のものになっているのを感じたのは個人的にちょっと寂しかったかな。あのときの享楽的でポップなムードのバンドは少ないですね。とはいえまんま当時のサウンドのバンドがいても古くさいなと案外自分自身でも感じてしまうので、欲を言えばあのときの感覚を、きちんといまのものとしてアップデートできているバンドがいたら良いなと思っていたのですが、イギリスでもまだ少なそうでした。Sports Teamとか、Vinyl Staircase, Hotel Luxあたりには若干その香りがありますが。でも最近は若いバンドたちのポストパンクのムーブメントが起き始めている感じがあって、なかなか楽しいですね。So Youngの周りにもたくさん良いバンドがいそうですし。まだライブは見れてないのですが、NOV3LやRoxy Girlsというバンドがいま気になっています。おもしろそうなことを思い立ったら気軽に始めて、それが有名であるとか無名であるとか、レーベル入ってるとか入ってないということはおかまいなしに、そこに人が集まって、影響し合う。ロンドンのそういう自由なムードはおもしろいと思いました。

- 下中洋介(g、以下下中):ロンドンにはアート作品に触れやすい環境がありますね。日本と比べて、多くの人がアートに対して理解もあるし、音楽家に対するリスペクトもある。ぼく、ロンドンの話になると治安の話ばかりになっちゃうんですけど(笑)、治安が悪いとひとりひとりがしっかりしてくる。そういう点で人として背筋が伸びるところはありましたね。正直言って音楽面などに関しては一年ではまだわからないところが多いです。

- 嘉本康平(ds、以下嘉本):(ロンドンは)意外と飯がうまい(笑)。それこそ以前はアメリカばかり行っていて、アメリカの音楽ばかり聴いていたので、イギリスの音楽というと00年代のバンドの印象になっていたんです。そうしたギャップがある上で行ったら、意外と落ち着いているし、過ごし易いと感じましたね。下中が人が強いと言いましたが、それぞれ落ち着いてはいるけれど何がやりたい野心はあったりして。

- 下中:したたかですよね。すごく。

- ーごく一部の熱狂的な洋楽ファンは置いておいて、日本は洋楽インディ離れがすごく進んでいて、逆にそういう市場を迎え入れている隣の韓国とはカルチャー的な異変を感じなくもないのですが。その辺りについて外に出てみて何か感じることはありますか?

- 秋山:その感じはありますよね。一口に語るのは難しそうですが。ただ、一つ言えるのは逆にイギリスにいると思いのほか日本の音楽家の話をする人も結構多くて。タイムリーな話だとLight in the Atticというレーベルが日本の70~80年代あたりのシティポップをまとめたコンピを最近出していて、日本発の日本の音楽に対しての関心が高まっているような感じもしました。日本でも一流の人は、海外でも間違いなく異彩を放っていて、きちんと注目され、評価されている印象です。ただ、一流の人を除いては、日本全体の音楽シーンでいうとD.I.Y.な香りのするバンドやライブハウスはとても少なく、商業的な考え方、売れる売れないとかそういう表面的なところに業界全体が毒されていたり、JROCKしか聞かないバンドが産んだJROCKというような音楽ばかりで、音もアイディアも枯渇していてどれも同じようなサウンド、正直個人的にはちょっと退屈ですね。ノルマで成り立っているライブハウス事情とか、若いバンドがのびのびやりづらい空気もある気がします。型にはまらないと世間が受け入れてくれないような空気。アングラな方面なら日本もだいぶ狂ってておもしろいバンドがまだまだいそうですが、全体的な空気感としては、国全体としてはとくにいま内向きなムードかもしれないですね。ロックを先導してきたイギリスでさえ常に外からの音楽に興味津々な感じがしますが、日本はどんどん海外のアーティストが入ってきづらくなっていて、せっかくアジアツアーをしても権利や予算の関係で日本だけ組み込めないという海外バンドもいま多いみたいです。一昔前だったらあまりそういうこともなかったのかもしれませんが。なので外国の文化との融合で新しい文化が生まれるような、英米のシーンで起きている文化の衝突みたいな空気はあまりないかもですね。とくにロックの世界ではそうかもしれません。ただ日本でもヒップホップの界隈はもっと海外にもフラットにひらけている印象で、新しい音楽へのハングリー精神と好奇心がある感じがしておもしろいです。それこそ最近だとKOHHのライブをフジロックでみれたのですが、映像もかなり新しい試みをしていて、現状に満足しない姿勢が素敵だなと思いました。

- ーDYGLは完全に世界基準のポップスやロックをクリエイトして勝負している立場だと思うので、逆に閉鎖的な場所に戻って来たら違和感を感じたりはしませんか?

- 秋山:“閉じている”というのは音楽的なことだけではなくて、社会的な価値観もそうかもしれません。世の中に対しての違和感をどんどん言い辛い世のなかになっている。あるいは、ネットの世界ではそれが極端に噴出して、人々がいがみ合ってるのを日々簡単に目にすることができる。それを以前より感じますね。社会全体がここ1年、2年、と時間が経つにつれ生きづらくなっていくような感じがします。異質なものを見ないようにしているのか、いまの生活に本当にそれで満足しているのかはわからないですが。少なくとも物作りをする人間という意味では、正直いまの日本の居心地は良くないかなと。余計なことを考えないといけないことが多すぎる。でもそれももう無駄に考えないようにしています。そういうことに捕われてしまうよりも、自分がおもしろいと思うことを考え、そういう場所にいる方が建設的だと思っているので。

- ーということは、今後もマーケットを広げていくという考えで。

- 秋山:好きな人が聞いてくれるのがいちばん良いと思うので。自分の身体は一つしかないので、住む場所はそのときそのときで選ぶと思いますが、本当はこういう音楽やアート、カルチャーを好む素質があるのに、身近にないだけで気付いていない人たちがいるなら、そういう人にこそ届いて欲しい。それはアジアだろうがヨーロッパだろうが中東だろうがアフリカだろうが、自分たちの音楽を楽しんでくれる人がいるならその人たちに聞いて欲しい。そういう人たちのことを指してマーケットという呼び方はあまりしたくないですが、単純に音楽を楽しんでもらえたら良いなと、そういう感じです。

- ー気になるロンドンの音楽はありますか?

- 秋山:PUMA BLUEとかLITTLE SIMZとかはすごいおもしろいなと。

- 下中:FAT WHITE FAMILYとかやっぱりでかいなと思います。

- 秋山:純粋なロックミュージックとしてのオーディエンスはもしかしたら減っているのかもしれないですけど、バンドが出てくる土壌はやはりしっかりあって、それはお国柄だなと思いますね。それこそSQUIDもそうだし、IDLESのライブもすごく良かった。あと、もう少しポップな感じだとCONFIDENCE MANというバンドとか。ちょっとポスト・パンク寄りな流れがエネルギーとして改めて生まれている気がします。

音作りもアレンジも選曲も、前作より民主主義。

- ー具体的に2ndアルバムの制作に入ったのはいつ頃からだったのでしょうか?

- 秋山:一年半前のツアー終わりくらいからかな?

- ー前作ではストロークスのアルバート・ハモンドJRをプロデュースに迎えていらっしゃいましたが、今作はどなたが関わられているのでしょうか?

- 秋山:今回は『BAD KICKS』のシングルのときから一緒にやっているローリー・アトウェルという人です。彼は2004年か5年にTEST ICICLESというバンドをやっていた人で…。

- ーデヴ・ハインズが在籍していたバンドですか?

- 秋山:はい。それはあとから知ってビックリしたんですけど。最初は確かKID WAVEというバンドやPALMA VIOLETS、VELONICA FALLSをローリーがプロデュースしているのを見て、加地くんが「この人おもしろそうじゃない?」という提案をしてくれて。みんな良さそうだねと共感して、それで声をかけたらOKしてくれました。

- ー前作からの流れでこだわった部分があれば聞かせてほしいのですが。

- 秋山:以前ならベースもギターもドラムも、かなり自分のなかでアイディアがまとまった上でみんなに共有して演奏をし、違和感のあるところを直していくという感じでしたが、前作を経てそれぞれ楽曲制作への関わり方を工夫したいという話になったので、今回は弾き語りに近い状態のものからみんなにシェアをしつつ、制作を進めました。色々な音楽的なやりとりがありましたが、意見交換をしたりするなかで、前作ではできなかったアプローチも色々試せたと思います。自分ひとりでまとめていたらありえなかったアレンジも生み出せたし、なんでも一先ずトライできたのはよかったかなと思います。

- ープロデューサーの影響力はありましたか?

- 下中:曲のコンポジションというよりは、どういう音を出すかという点ですごく影響はあったと思います。

- 加地:がっつりプロデューサーという感じではなくて、どちらかというとエンジニア的に細かい部分で携わってくれて。例えばシンセのフレーズをちょっと足したり、あと、今回は3曲にサックスを入れたんですけど、そのうちの2曲は割とローリーが率先して細かいところも手助けしてくれたりしました。

- ー曲を選ぶのが結構大変だったという話ですが、4人が選んだ曲の基準のようなものを知りたいです。

- 秋山:以前からあるデモもありましたが、基本的にはこのセカンドアルバムの制作に向けて作った曲を中心に考えました。そもそも去年製作を延期したという経緯もあり、正直このアルバムでどこへ進むべきかわからない状態が長かった。ファーストのときには制作面では自分が完全に引っ張りましたが、仮にそのスタイルでの制作だとみんなが出来上がった音楽を自分の作品だと完全に思えないなら、その状態で一緒に演奏しても温度差が生まれてしまうし、それはバンドとして良いムードじゃない。だからこそ今回はこれは自分の音楽だとそれぞれが地に足をつけてできる音楽を模索したかった。そこでかもちゃんの部屋に集まって、一緒にデモ音源の試聴会をしました。その際、あまり他人の意見に左右されず、それぞれがどう考えているのか知るのが大事だと思ったので、とりあえず最初は何も言わずにそれぞれ意見をメモしておいて、全部聴き終わったあと一曲一曲意見交換をするという感じで。そこで自分の音楽性をこんな感じで活かせられそう、とか、単純にこの曲が好きだから演奏したいとそれぞれが思える10曲に絞り、それをアルバム制作のベースにしました。新しいやり方を試すことには痛みも伴いましたが、結果的に自分ひとりでは思いつかなかったような曲目やアレンジになったので、バンドとして共同作業した意味はあったと思います。SPIT IT OUTなんかも最初ぼくが作ったデモだと普通すぎると嘉本が言って、それならどういうアレンジが良いのかと色々模索している内にずっといいアレンジになりましたし。それでも意見が合わないときには、そこのすり合わせはかなり大変でしたが。完全な民主主義かと言われたら、ここは譲れないと思うところは曲選びの段階でもアレンジの段階でも伝えるのが筋だと思って伝えたし、そこは調整しながらだったと思いますが、前作と比べたらかなり共同作業をするようにシフトしたと思いますね。制作中立ち止まる場面は何度かありましたが、それぞれがファインプレーな意見を出してくれて乗り越えられたことも多々ありました。その反面、話し合いのなかで全員が納得する部分を追い求め過ぎてしまうと、誰かしらの荒削りでピュアなエネルギーの角を削るような、ユニークさが失われて綺麗にまとまりすぎてしまうシーンもあって、人とものを一緒に作るというのは本当に難しい作業なんだと改めて感じることもありましたね。経験に満ちた制作活動だったと思います。

- ー今作では『BAD KICKS』や『A PAPER DREAM』をはじめに聴いていて、バンドのまとまりやアレンジなどにおける成長と、アーリー・ビートルズというか、懐古的でオールディーズな魅力のあるロックンロールの影響をすごく感じました。そういう意味では普遍的に楽しめるバンドの音であるように思います。なかでも『BAD KICKS』は斬新でシャープで、ギターのエモさとクレイジーさが際立っている。アルバムを通して音楽的によくまとまってはいるものの、やや優等生的な印象があるなか、ギターに関しては思い切りはみ出している感じがおもしろいし、ロックだなと。個人的にはそこにいちばん注目しました。

- 下中:でも、フレーズ使いに関していうとぼくが全部考えているわけではなくて。デモを作った人の方が曲の芯に基づいたフレーズが作れる。ギターに関しては結構ローリーが助けてくれたことも多いと思います。彼は結構クレイジーなことをしたがる人で、ぼく個人としてはそれに共鳴したところもありましたし、アレンジに関してもみんなで話し合って決めました。

- ー『BAD KICKS』は秋山君が影響を受けてきた音楽と、いま抱えてるフラストレーションがよく露呈されている曲のように感じられておもしろいなと。『トレインスポッティング』を彷彿とさせるMVからも白人のロックの影響を感じられますが、DYGLとしてのオリジナリティ、個性はどのあたりにあると思いますか?

- 秋山:もともと白人も黒人からの借りものとしてロックンロールを始めているし、ロックの魅力というのはそもそも人種に縛られない、人間的な迸るエネルギーを表現できるフラットな平等性にあると思います。そこにまあエッセンスとして国柄やアイデンティティが入ってくるんだと思いますが、自分が何人かということばかり強調するわざとらしいバンドになりたくなくて。むしろそんなのどうでもいいと、まるで関係ないように演奏し続けることが、ある意味既存の人種についての価値観に対する社会的なアンチテーゼになれば良いなと。あえて考えればそういうことですかね。実際はDYGLとしての魅力はこの4人で音楽を作って演奏していると言う、それがいちばん大事かなと思います。

- ーもちろん時代も変わってきていて、島国の日本でさえいろんな文化がミックスされてきたり、国際化してきています。そのスタイルに違和感があるわけではないのですが、さっきもお話ししたようにビートルズがいるなら、ストロークスがいるならという風になると、二番手になってしまうわけで。

- 秋山:確かにそれはわかります。俺も他人のバンドにはよく感じますから(笑)。

- ーその辺り、どのように考えているのかなと。

- 秋山:それはもちろんぼくらのなかでもチャレンジではあります。1st に関していえば実際に自分たちが影響を受けてきたバンドのギタリストであるアルバートがプロデュースしてくれたのは非現実的で光栄な状況でしたけれど、実際それもあってストロークスとぼくらを比べる人も多いのかもしれませんね。確かに影響は受けていますが、ひとえにストロークスとか、ビートルズとか、大きなバンドの箱のなかで比べるのはちょっと乱暴かなと。実際はビートルズだけじゃなく60年代には数えきれないバンドがいて、パッと聴くだけだったら似てると一括りにできてしまうバンドもたくさんいますが、それぞれのバンドに全て違うストーリーがあるし、自分の心に語りかけてくる曲があるなら、その曲には価値がある。00年代だって、The StrokesやThe Libertines以降と語られるようなバンドのなかには似てるバンドも多いかもしれない、でもぼくはDOGSにもLITTLE MAN TATEにもPETE AND THE PIRATESにも違った香り、違ったストーリー、違ったロマンを感じてきたので、それぞれの作風をオリジナルなものとして楽しんできたし、聞いてきました。それがどういう括りであれ、The LibertinesなんてThe ClashやSex Pistolsの焼き増しだという人がいたとしても、自分にとって特別に聴こえていたから、他人の意見とかどうでもよかった。だから、自分の音楽もそうあって欲しいと思ってるし、似てる似てないを超えて語りかけるような曲が書けたらいいなと思っています。スタイルが明確に誰かの影響を受けていても、その曲がその人にしか書くことが許されなかったオリジナルなものなら、その一曲があるだけでぼくはそのバンドをリスペクトできる。もちろん自分たちがすでにその域にいると言いたいわけではありませんが、単純にストロークス的、ビートルズ的なことをやっているつもりもないし、できるだけユニークなものを生み出したいと思って作曲、作詞しているつもりです。その上で自分たちとしてどういうムードを出したいのかという話はよくしましたね。だけど、最終的にはそういうアイデンティティとかバックグラウンドよりも、曲単位で本当に曲が輝いていることがいちばん大事だと思っていて。例えば『AN ORDINARY LOVE』は、何かっぽいとはすぐに言えないような曲を目指したし、実際そういう風に自分たちも成長できた曲じゃないかと。

- ー飛躍し過ぎている喩えになるかもしれませんが、モデルでいうなら、アジア的なエキゾシズムを売りにしたりせずに白人と競うような、そんなハードルの高さを感じます。そこでこれらの歌はどこのどんな人に向けて歌われているのかも気になったし、DYGLの良さというのはどの辺りを意識しているのかなと。

- 秋山:どういう風に見られたいかということですか?

- ーどういう風に見られたいかというのは質問のニュアンスが異なります。英語で歌う白人のロックの影響を感じるこの作品は、どこに向けて何を発信しているのかと。

- 秋山:さっきの話と若干重複してしまうかもしれませんが、ロックというのは色んな価値観や色彩が混ざっていることが格好いいと思っていたし、ロック自体、黒人のゴスペルやブルースを白人が真似をしてできた音楽という意味で、そもそもスタート地点からグローバルなものだと考えていて。例えばそれが本当のトラッドだったら、ケルト音楽だったりだとか、日本の雅楽とか、ああいう古典的なタイプのものを他国の人間がやるのは確かに難しいでしょう。それこそ本格的にアイデンティティや歴史的背景から学ぶべきだと思う。その土地や人種に根ざした音楽なら、外国人がやることに違和感があるのもわかるし、あえて自分のアイデンティティを強調するのもわかるんですけど、ぼくはロックという音楽がそういう地域性に縛られていないからこそ好きだったので。だからこそ世界中で聞かれていると思う。白人だから、黒人だからという理由だけで広まるなら、それこそ彼らの民族音楽だってもっと広まるべきだったけど、そこまで聴いている人は少ないですよね。大衆音楽には、人種を超えることが許されていると思う。だから日本的なキワモノなサウンドをあえてやりたくはないんですよね。やっても別にいいけど、DYGLのメインのコンセプトにしたくない。とはいえ、日本語も好きだし、日本の文化も好きなので、個人的には日本的な何かを表現してみたいという好奇心ももちろんあります。ただ周りを見渡してみると、やはり早い段階でそうした ”日本人的な” アイデンティティに逃げているように見えるバンドも多いし、逆にそうしたアイデンティティに縛られていないバンドをあまり見たことがなかったので、DYGLとしては、とくにそうした人種的な意識をし過ぎずに活動できた方がおもしろいかなと。音楽的に良いものだったら聴くし、別に興味がなければ聴かない。それが何人であるかは関係ない。音楽を聴いていいなと思うとき、それが何人であるかは自分には限りなく関係なくて。ラジオで聴こえてきて、それが好きな音楽だったらそれが何人だろうがぼくは聴くので。それが世間の目ではなく、誰かにとってオーセンティックだったらそれで十分だと思う。メロディや、ビートや、歌詞が、聴いて気持ちいいと思う人に届いてくれたら嬉しいです。

自分のなかの矛盾や不安、疑問をそのまま描写したかった。

- ー先ほど加地君が話して下さいましたが、サウンド面でいうと管楽器の音などこれまでなかったおもしろい音も聴こえている。サックスの音って女性的なしっとりした魅力があるように思うんですが、確かに『ONLY YOU』をはじめ今回は、前作より愛についての言及も少なくない。これもひとつの変化のように感じたのですが、その辺りはいかがですか?

- 秋山:この愛というのは、人と人としてのラブソングとももちろんとれるのですが、自分のなかで改めて考えてみるとこれは情熱や好奇心、興奮といった、自分自身のなかにあるピュアネスそのものに対して歌っていたんだなと改めて感じます。この2年は、本当に紆余曲折ありました。ずっと移したかった拠点を海外にすることもできた、でもそのために色々な話し合いや衝突もありました。やはりバンド全員で拠点を移すというのはなかなかハードな選択です。遊び感覚で始まった大学のサークルで組んだバンドがここまで続いているというのも奇跡だし、その上で色々な時期を経ました。最初はぼくがドラムボーカルで、嘉本と下中のツインギターでしたが、それが俺と嘉本でパートを交代して、そのうちベーシストを入れ、またメンバーチェンジがあり、加地くんに加入してもらった。そのうち正式にマネージメントもついて、自分たちだけでの活動という枠を超えて、更に大きく動けるようになった。その分、関わる人も増えて、必要なやりとりも増えました。インタビューや取材もある。バンドの形式もたくさん変化してきたし、状況もどんどん変わって。それでも、音楽を作る上でいちばん大切なのは、中心にある情熱と好奇心だと思う。それがあるからやってるし、それがない状態では何をやっても表面的になってしまう。それだけ色々な変遷がありながら、最初に音楽を好きになったときに灯った自分の心のなかにある灯火を消さないように、むしろ激しく燃え上がるように、色々な経験をしながらその純粋さに正直に創作を続ける、それが物作りをする人にとっての正しい姿勢だと思ってきたし、自分たちが大切にしてきたことです。とはいえ常に新鮮な気持ちと情熱をもって生きていくこと、自分の生活や人生に無垢な好奇心や情熱を持ち続けていくというのは、意識しないと難しいときもある。音楽だけじゃなく、人生レベルで考えても。関わる人が増え、経験が積み重なり、そしてこの飽和した情報社会のなかではとくにそうかなと感じています。そうやって経験を重ねながら、新しいこともできるようにもなるかもしれない。でもいちばん最初に音楽への、そして人生への動機となった無垢なる好奇心と情熱は、意識して守り抜かないといけない大切なものなんだと。それが今作のアルバムタイトルのテーマとなった「無垢と経験の歌」のコンセプトです。そして今作で歌われている愛についての言及は、確かに愛する人に向けて歌った気持ちでもありますが、より深いテーマとしては、そうした自分の内側にいる自分の子供のままの心が、その純粋さの灯火を消さないで欲しいと願う、そのピュアネスそのものに歌いかけているような、そんな気持ちで歌っています。1st アルバムはもう少しドライでカラっとしていて、歌っていることもとくに深く読み解く必要もないようなシンプルさがありました。人生辛いこともあるけど、何処かに希望はあるというような、あのときの人生観そのものだったと思います。でも今作は、もう少し自分の深いところにある、より内省的でパーソナルな矛盾や不安、疑問というものをそのまま歌いたいという気持ちがどこかにあった。そうした矛盾に答えを出すのではなく、そのまま描写してしまおうと。タイトルの『SONGS OF INNOCENCE & EXPERIENCE』はウイリアム・ブレイクの詩集から拝借したのですが、今回のアルバムのタイトルを考えているときにふとこの詩集の存在を思い出して。大学時代に何篇かは読んでいたのですが、改めて全編読み直したらそこに表現されている社会の矛盾や理不尽さ、幼き頃の無垢と、経験を経てその魂が無防備に世界に晒されてしまう残酷さというか、無情さみたいなものがものすごく心に迫ってきて。それがさっき自分が感じていた感覚と非常に強くリンクしたので、このタイトルを拝借することにしました。他にも、偶然同じフレーズから始まる詩があったりとか、ある詩で舞台となっているテムズ川沿いのカフェで自分も歌詞を書いたりしていたので時代を超えて繋がる感覚があったりとか、そんな縁もあったりして。ただ、無垢と経験は一見両極端の考え方とも言えますが、もしかしたら逆の意味のようでひとつの線で繋がっているのかもしれませんね。どちらも成長していく過程にあり、もしかしたらどちらだけが正しいとは言えないのかもしれない。無垢に対しての経験をどう捉えるかというのはテーマであると思いますが、その答えのない問い、矛盾、理不尽さ、そうした多義性のようなものを、そのまま作品に落とし込みたかった。

- ー確かに前作より、戸惑いや躊躇を感じる部分が多かったですし、ラブソングでさえ自問自答するような答えのない感じが、誰に向けて歌っているのかわかり辛い曖昧さを感じました。世界への憤りなども感じられる歌もありますが、今作のリリック面でフォーカスしたことはその辺りなのでしょうか?

- 秋山:間違いなくその憤りはあると思います。でも作る時点で最初からテーマ決め打ちで書いたというよりは、書きながら出てきたという感じ。歌詞に関してはとくにそうですね。今回は自分の心の内側にある感情をまずはそのまま書き出したくて、とにかく意味の統一性やわかりやすさなどは度外視して書き出してきました。そのなかで、矛盾や違和感のようなものはそのまま出てきちゃったのですが、いままでの自分だったらそれをまた整理して綺麗にまとめ上げていくというのをもっと細かくやったと思いますが、今回はあえて下手に答えを見出したりせず、その疑問のまま、矛盾のまま残したという感じだと思います。そういう意味では、とくに歌詞は前作より今作の方が気に入っています。

- ー英語はすごくネイティブに近いという定評がありますが、英語のリリックを書く上で気をつけている点はありますか?

- 秋山:あまりクリシェになり過ぎないように気をつけています。よくある表現、という単なる口実だけに落ち着いてしまったらそれこそ英語でやる意味がないし。英語は音や意味の持ち方が好きだから選んでいるのですが、実際はその上で何を表現するかの方が大事だと思っているので。まあ自分のことを棚に上げながら言うのも不思議な話なのですが、他の日本のバンドで歌詞や歌として全然はまっていないのに英語で歌っているバンドを見ると、何で英語で歌っているんだろうって感じますし。それなら日本語でもっと深く書いた方が良い作品になるんじゃないかなと。それが単純に変化の最中だと感じられたらいいのですが、ただ口実としての英語に満足してそれ以上の意味のある歌詞を書こうしてるのを感じられなかったら、半端に見えますね。下手くそだからダメというより、そこにチャレンジ精神みたいなものが見えなかったら本当に意味ない。母国語以外で歌うのは大変なのは大変だし、発音はなんなら下手くそでもいいと思うんですけど、そこに自分の味みたいなものは必要だと思います。下手に発音がうまいだけのバンドより、日本語英語の響きが残ったままのCibo Mattoの味のある英語の方が100倍かっこいいと思うし、スタイルがあるし、他人が真似できない。それは音楽でも同じで、半端に上手いドラマーよりも、White StripesのMegのドラムの方がよっぽどぼくの耳と心には突き刺さりました。とまあそういうことを考えながら、自分で英語を書くときにはそれ自体が目的にならないように、あくまでも言語はツールだから、その道具を自分の表現したい感覚とか感情のために使えるか考えます。そして、何かが足りてないと思ったらその理由を考える。歌詞を書くときは、その言語の質感で何を描きたいのかが大事だと思います。DYGLとしてやるかはわかりませんが、日本語で素晴らしい歌詞を書くことも、個人的には日本人の音楽家として一つの目標です。坂本慎太郎さんの「ディスコって」とか、美しすぎますよね。あのスタイルを模倣するという話ではないですが、日本語を使って、自分のスタイルを作って、一つの名作を作ることは自分のなかでは大きな目標ではあります。でも逆に日本語は日本語で難しい。多分人生で聞いてきた音楽は英語詞の方が多いので、これからたくさん日本語の曲を聴きながら引き出しを増やしたり、心のなかの日本語の詩世界の領域を耕したりしないといけないかなと感じています。いま自分が英語で書いている歌詞に関しても、心の伴わないただ口実としての歌詞だけになってしまったら、それは自分の言葉ではないときっと感じるし、それをライブで20回も30回も歌うのは気持ち的に嘘をついているみたいで心がもたないので、やはり「これは自分の作品だ」と胸を張って世のなかに発表するためにも、単なるクリシェじゃないものに自分の内側で言葉を育てていく必要があると思ってます。とはいえ、音楽をやっている以上、音感が何より大切なのですが。音楽的に気持ちよくないと、歌詞としてはよくないかな、やっぱり。クリシェではない表現をすること、そして音楽的に気持ちがいいということ。その2つは常に意識しています。

- ーサウンドを聴いていて、各々のパートに対してより深く関わっていっているように感じました。全員のこだわりが増えた分曲のレイヤーもすごい増えたと思うし、ポップに聴かせるバンドとしての成長も感じましたが、曲を完成させていく上でこだわった部分についても聞かせて下さい。

- 加地:今回は結構アレンジ段階でできていたベースラインをそのまま弾いていたりもしています。フレーズをまるっきり自分で考えたような曲はそんなにないかなと。細かいところは自分で調節する部分ももちろん多いですが、あくまで前作含めですけど、タイトにしたいなと思っている。ぼくら全体に言えるかもしれませんが、あまりごちゃごちゃ足していって迫力を見せるというよりは、削ぎ落として見えたものをいかに綺麗に見せるかということを大事にしたいと思ってます。

- 嘉本:自分の楽器に関しては1stはほとんど何もできなかったので、今回はもうちょっと自分で考えてドラムを叩けたという印象が強いですね。

- 下中:ギターはあんまり考えるとできなくなっちゃうんです。だから最初に、何も考えないでやって後から聴いて、これあんまり良くないなーみたいなことの繰り返しだった。自分で考えるというよりも出るまでがんばるみたいな…。何も考えていなくて。昔『WASTE OF TIME』の7インチを録ったときに、録音してくれたアーロンには申し訳ないんですが、音が綺麗にまとまりすぎてしまって。何が原因なのかなと思っていたのですが、今回のレコーディングを通して振り返ると、やっぱり音作りは大げさにやらないと人に伝わらないなと。ある程度明らかにやらないと、自分だけの世界で終わっちゃう。それだと誰にも伝わらないので思い切りよくやろうと思いました。

- ー先行で配信された『BAD KICKS』と『A PAPER DREAM』の2曲と同じく今作で好きだったのが、『AS SHE KNOWS』でした。この曲はビートルズのような軽やかさとサビのメロディの良さがあって、何度聴いても飽きない。製作のプロセスやコンセプトについて聞かせて下さい。

- 秋山:この曲は確かにこのアルバムのなかでもいちばん軽やかで、同時にいちばん苦労した曲でもありました。当初は全然違うアレンジだったんです。もともとアルバムのなかでも早い段階でデモができていたので、レコーディングに先駆けてライブでも何度か演奏していたんですが、長いことサビの歌メロがしっくりこなくて。でも、アルバムに入れたいからアレンジを考え直そうと思って幾つかパターンを出したんですけど、サビだけ編曲すると今度はどうしてもサビだけ浮いちゃうみたいな感じがして、散々悩みましたね。結局みんなには仮歌で録ってあった最初のメロが良いと言われました。でもそれだと俺がどうしてもしっくりこなくて。そういう押し問答をやり続けた結果、正直、このアルバムに間に合わないんじゃないかなというところまできてました。そんなときに別の曲のアレンジを考えている際、下中がアレンジの全体のリズムを変えたらどうかという提案をしていて。最終的にその曲はまとまらなかったんですけど、レコーディング直前の最後の粘りとして自分の部屋でAS SHE KNOWSの編曲をしているときに、そのアプローチはこの曲でも試せるかなとふと思い立って。それで違うアプローチでリズム感やノリを丸っと変えたら、いままでとはまったく違うサビが仕上がった。サイケで、ポップで、中毒性のあるいまのサビです。そうやって滑り込みで録れた曲でした。そういう意味でも、とくにこの曲が完成したのはアレンジについて色々なやりとりをしてきた賜物だったと思いますね。聴くと苦労を思い出しますが、アルバム全体でいうと、暗くて静かな曲やアレンジをじっくり聴く曲等のなかで、AS SHE KNOWSは無垢の部分、快活さや、純粋な歓びのムードをこのアルバムに持ち込んでくれている。個人的にもフェイバリットな一曲です。

- ー『A PAPER DREAM』も『BAD KICKS』と同じくDYGLにしか書けない曲というか、ありそうでない曲だと思います。この曲はどうやって生まれてきたのでしょうか? ビデオもすごくユニークですよね。

- 秋山:楽しいビデオですよね。アルバムのなかでもかなり最初にできた曲です。ぼくがデモを書いて共有して、曲のテンションは何度か演奏していくなかで固まってきたかなという感じです。レコーディング前にライブでも何度か演奏できていたので、とくに臨場感のある生きたエネルギーが込められたと思います。この曲が生まれたことで、制作にも徐々にアクセルがかかり、他の曲ができていくきっかけになった感じがしますね。前作のI’ve Got To Say It’s Trueで表現していた、ジャズコードを使ったレトロなポップスのような、温かくて快楽的なムードを継承していると思います。サウスロンドンのシーンでジャズとインディロックが接近しているのが注目されていますが、どちらかといえばこの曲に関してはLiverpoolのTrudy and the RomanceやHer’sがしているような、オールディーズなポップスとインディロックの融合みたいな影響が強いと思いますね。今作に収録されている他の曲と比べると、前作のムードをいちばん引き継いでいて、自分たちの過去といまを繋ぐ橋渡し的な曲になっていると思います。

- ーコーラスの能天気な感じにすごく多幸感が感じられて好きなんですけど(笑)。

- 秋山:そこはひたすら真っ直ぐですね。楽しくないと、ロックは。好きな世界観をいちばん表現できた曲かもしれないです。A PAPER DREAMとAS SHE KNOWSの2曲はとくに。

- ービデオはいつものTOTOさんですか?

- 秋山:そうです。そして、作中でアニメーションになっている絵を描いてくれたのはTOTOのお兄ちゃんのCOSMO MACDONALD。以前彼は写真も取るということでアー写を頼もうかという話をしたのが最初でTOTOの兄弟もクリエイティブな仕事しているんだと知りましたが、絵を見たらとても雰囲気が良いからPVにも生かしてみようという流れになり、最終的には兄弟作品になりました。実際は、その兄弟を中心に照明からカメラ、アニメーション起こしまで、たくさんの人が関わるプロダクションチームに動いてもらったので、自分たちのバンドのためにこれだけの人が動いてくれているというのはとても不思議な気持ちでしたし、何か意味があることができていると感じて誇らしくもありました。実はこの撮影中に隣の部屋で自分のコートとパスポートがパクられていたと後で知ることになるのですが…(笑)。撮影自体はとても楽しく、幸せなひとときでした。

聴いていくなかで育ち、発見できるアルバム。

- ーまたすぐにロンドンに戻られるということですが、今後の抱負や、新しい年号にもなったのでチャレンジについても聞かせて下さい。

- 秋山:個人的には手を止めないということですね。とくに今回のアルバムは作っていくなかで見えたことも多かったので。もちろん話し合う作業もすごく大事だったと思いますが、やはり実際に音を出して、あるいは聴いて分かることや見えたことも多かった。曲をたくさん作りたいです。

- 加地:今回のアルバムでは、みんなでどういう風に進めるかというのが前より掴めてきた気がします。基本的にぼくらは引き算をして、芯を綺麗に突き詰めていくようなやり方が最初はあったと思うんですけど、今回はアレンジをさらに広げられるようになったと思うので、そういう遊びみたいな部分をもう少し出して、より深めていきたいと思っています。アレンジ中心ですね、ぼくは。

- 下中:難しいな。もうちょい気持ち良くなりたいということくらいですね(笑)。ネガティブに考えすぎるタイプなので、あんまり考えすぎない方がいいかなと思っていて。以前マイケル・ジャクソンが「踊っているときは意識が宇宙に行く」と言っていたんですけど、ライブでめっちゃ気持ち良いときって、彼の言っていたことが何となくわかるんです。だから、そういう状態にいくための曲を作れたらいいかなと。ぼく、ギターが弾けたらわりかし何でも良いタイプなんで。個人的にはそういう感じ。DYGLとしては、無駄な要素のないグルーヴの効いたバンドになりたいです。

- 秋山:前にもグルーヴの話してたよね。

- 下中:そう。グルーヴが欲しいっす。何かドラム、ベースが巧いとかじゃなくて。曲そのものの楽器が上手く作用して強いグルーヴが生まれるバンドになりたいです。

- 嘉本:抱負…難しいですね。これからライブがいっぱいあるんで、身体と心を常に健康にしたいです(笑)。

- ーアルバムのカバーデザインについても聞かせて下さい。

- 秋山:音にも、アルバム全体のムードにも、SFというか宇宙のイメージがあるという話をレコーディングのときによくしていて、『Whole Earth Catalogue』という60年代の書籍のことを思い出したんです。その表紙やフライヤーに載っている地球の絵が今作のイメージにぴったりだなと思ってみんなにシェアしたのがきっかけ。それを丸ごと使うことはさすがにできないのでイメージを再度共有し直したんですけど、そうこうしているうちにだんだん紙ジャケが合いそうな絵のタッチ、かつSFチックなイメージに絞られていって。アートワークを作ってくれた人はJordanne Chantというオーストラリア人のデザイナーで、知人の紹介で知りました。バンドのフライヤーをよく手がけていて、その雰囲気が良かったのでアートワークでオファーしてみようと。イメージを彼女と共有していくなかで、加地君と一緒に作ったBEHIND THE SUNという曲の一節に、太陽の向こうまでいけたら、その向こうで何が自分を待っているだろうかというような歌詞があるんですけど、そこがテーマとして絞られていって。色のオプションも幾つかあったのですが、太陽を彷彿とさせる背景をバックに宇宙船が孤独にというか、むしろほぼ感情を隠して無感情に浮かんでいる感じがピッタリ合うなということになり。最終的にかなり細かい調整に何度も付き合ってもらってJordanneには感謝でした。アートワークも音楽と同じようにこだわって、ここまで辿り着きました。なのでアートワークは全体的なムードを捉えつつ、BEHIND THE SUNの詩から引用ですね。

- ー最後に。ほとんどお話ししなかった嘉本君から見て、今回のアルバムどうですか?

- 嘉本:どうだろうな? まあ前回とは作り方も聴こえ方も全然違うので。自分でも正直わかっていないところが多い。だから他の人のリアクションがいままででいちばん気になるかな。あとはアレンジも含めてライブで再現するのが難しそうなんで、日本含めて、全世界でどういう反応があるかが楽しみです。なんて…、「どう思いますか?」って聞かれて「ぼくはわかりません!」って言ったようなものだな(笑)。でも正直、本当にわかんないことが多いんで。

- ー作ったみなさんがわからないなら私はもっとわからないですね(笑)。

- 秋山:個人的にはとても意味深いパーソナルな作品になったかなとは感じています。でもそれは前作とは違った、少し内向きで内省的な怒りともどかしさがある分、わかりにくい部分も確かにあるかもしれません。そういう意味では、わからないというよりは育っていきそうなアルバムかなと。曲のアレンジも全体の雰囲気もいままでより深いところに到達できたという感覚があるのですでに前作より気に入っているし、この先どういう風に聴こえ方が変わっていくのか楽しみでもある。もちろん世の中でどうやって聴かれていくのかも楽しみですね。

- ー聴き込むアルバムなんじゃないですか?

- 秋山:ゆっくり向き合って、自分たちが生み出した作品を通して、また新しい発見ができたらいいなと思っています。